業務内容

町田で相続のご相談なら

相続案件を集中的に取り扱う者が対応させていただくほか、事務所は最寄り駅から徒歩圏内と相談時のアクセスも良好です。このほかの特徴もこちらからご覧いただけます。

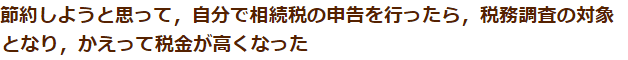

相続で間違えやすい点

相続の情報を集めていると、様々なものが見つかるかと思います。こちらでは相続で間違えやすい点など、事例を使ってご紹介していますので、町田の方も参考にご覧ください。

サイト内更新情報(Pick up)

2026年2月10日

相続その他

遺産整理と遺品整理の違い

遺産整理とは、被相続人の遺産を洗い出し、各相続人へ遺産を分配するまでの一連の手続きをいいます。主に財産に関する手続きのことで、具体的には、①遺言書の有無の確認、②相続人・・・

続きはこちら

2026年1月9日

手続き

死亡した人の銀行口座はどうやって解約するのか

死亡した人の銀行口座を解約する前提として、遺産となっている預貯金を相続人間でどのように分けるべきであるのかが決まっていないといけません。遺言書がある場合には、原則・・・

続きはこちら

2025年12月16日

相続放棄

相続放棄と相続分の譲渡との違い

遺産分割協議においては、相続人全員が合意する必要があります。遺産分割協議の当事者として、相続人間のトラブルに巻き込まれるのを望まない場合には、「相続放棄」や「相続分の譲渡・・・

続きはこちら

2025年11月11日

手続き

相続手続きをしない場合の問題点

相続手続きを長期間行わないで放置していると、関係者が死亡してさらに相続が発生し、人数が増えて複雑化することがあります。また、人数が増えるばかりでなく、関係者が認知症に・・・

続きはこちら

2025年10月14日

相続税

相続税の申告期限はいつ?延長はできるのか

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になり・・・

続きはこちら

最新の情報をご案内

当サイト内の最新情報を掲載しています。気になる内容をクリックしてみてください。

複数の拠点を構えています

町田をはじめ、周辺各地に複数の事務所を構えています。詳細はこちらからご覧いただけます。どの事務所も駅近くのアクセスのよい場所にあり、相談の際も便利です。

相続を専門家に依頼した場合の費用

1 相続を専門家に依頼した場合の費用は様々

相続を専門家に依頼した場合の費用は、依頼の内容、遺産の種類や金額、相続人の状況によって大きく異なります。

たとえば、遺産が預金のみ、口座1つで、相続人が2人、相談したところ半分ずつ分けることになったというようなシンプルな相続であれば、そもそも専門家に依頼する必要もなく、当事者同士で解決できてしまうことも多いでしょう。

ところが、実際には、遺産内容がわからない、遺産の内容が多岐にわたり複雑で評価や換価が大変である、名義変更の手続きができない、相続人がわからない・連絡がつかない・もめている・・といったように、様々な課題が生じてきます。

それに応じて、専門家に依頼する内容も異なり、費用も変わってくるのです。

2 手続きが中心の場合/紛争等も含む場合

たとえば、相続人調査や遺産調査、名義変更や相続登記等の手続きが中心であれば、司法書士や行政書士でも対応が可能です。

遺産の種類や数量等にもよりますが、費用を抑えることができることもあります。

しかし、当初は「特に何も問題がない」と考えていたとしても、実際に調査を始めると問題を発見したり、話し合ううちに相続人同士の足並みがそろわなくなったりすることもあり、途中から弁護士に依頼しなおすこともあります。

その場合は、結果的にはかえって費用がかかることもありますので、なるべく早い段階で、全体の見通しについて確認するのがよいでしょう。

3 相続税申告・納税を要する場合

税務に関する場合は、税理士費用がかかります。

相続税申告における財産評価は、遺産分割におけるそれとは異なる部分もありますが、控除や特例等を活用することでうまく話し合いが進むこともあるでしょう。

当事者同士の話し合いが難しければ、弁護士に依頼して交渉や調停を行い、解決を図ることになります。

遺産の内容や他の相続人の意向等によって、どのように進めることができるかは変わり、場合によっては費用にも影響するため、やはり早めに相談するのがよいでしょう。

各専門家が協力できることの強み

1 相続では法律と税金両方の知識が必要不可欠

相続では、法律の知識はもちろんですが、税金の理解もなければより良い解決をはかることはできません。

例えば相続財産が多く、総額が一定金額を超えると、相続税申告が必要となります。

その際、誰が何を相続するかによって相続税額に影響が出ることがありますので、税額を押さえるためにはどのような遺産の分け方をすればよいかについても検討が必要になります。

また、相続財産に不動産や株式が含まれている場合、それらを売却したときの譲渡所得税や譲渡利益による所得税まで考慮した方がよいケースもあります。

2 例示:株式が相続財産に含まれる場合

A株式:時価2万円、取得価額1万円、100株式

B株式:時価2万円、取得価額3万円、100株式

これらの株式が相続財産に含まれている場合、税金への理解がないと、どちらの株式を相続しても200万円の価値があるので特に変わらないという判断になる可能性があります。

所得税の知識・理解があると、A株式よりもB株式を相続してはどうかとのアドバイスをすることになります。

なぜなら、A株式を相続し、売却すると、200万円―100万円=100万円の譲渡利益が生じるため、所得税がかかるからです。

それに対し、B株式を相続し、売却をしても、200万円―300万円=―100万円の譲渡損失が生じるため、所得税はかかりません。

額面は同じ金額にも思えても、税金額が異なることで、最終的な手残り額が異なるため、そのことを踏まえた提案をしてくれるでしょう。

3 例示:遺言書を作成する場合

遺言書を作成する場合、弁護士であれば、遺留分を考慮しつつ遺言書の内容を提案することができます。

これだけでも後々の紛争の防止につながるといえますが、加えて税金の知識・理解があれば、遺言書を作成する際に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例のように、相続税を大幅に安くする特例の適用も見据えたアドバイスを行うことができます。

特例の適用可否によって大幅に税額が変わることもありますので、遺言の作成時には税金への配慮もとても重要となります。

法律と税金の両方の知識があれば、どちらにも配慮した適切な遺言の提案が受けられるかと思います。

4 より良い相続にするために

上記のように、法律と税金の両方の知識があることで、より適切な遺産の分け方や相続対策をとることができるようになります。

そのため、相続について相談をする際は、各専門家が協力することのできる事務所を選ばれることをおすすめします。

個別に事務所を訪れて相談をする手間や時間が軽減されますし、実際の相続手続きもスムーズに進められるかと思います。

私たちは、必要に応じて弁護士と税理士が連携できる体制を整えていますので、町田の方もまずはご相談ください。

相続のご相談をお考えなら

相談先を探すにあたって、特に注目していただきたい内容を掲載しています。参考にしていただけますと幸いです。